【編集2025/3/27】

はじめに

沖縄戦に先立ち、米軍は戦略的情報収集のため、沖縄本島を含む広範囲にわたる空中写真を撮影しました。これらの写真は、戦前の沖縄の地形や集落の姿を記録した貴重な資料であり、これまで沖縄県教育委員会や研究機関によって、集落の歴史的変遷や地名研究などに利用されてきました。しかし、これらの利用事例の多くは、特定の集落やその周辺を切り出し、現在の状況や歴史的資料と比較するものが中心であり、空間的には限られた範囲に留まっている印象があります。

沖縄県史 ビジュアル版10 近代③ 空からみた昔の沖縄 (沖縄県教育委員会、2002)

沖縄県史 ビジュアル版11 近代④ 空から見た昔の沖縄Ⅱ (沖縄県教育委員会、2003)

沖縄県史 ビジュアル版13 近代⑤ 空から見た昔の沖縄Ⅲ (沖縄県教育委員会、2004)

『空中写真にみる沖縄のかたち』(沖縄県公文書館展示会資料、2018)

このような状況の背景には、空中写真が撮影高度約3,000メートル程度から撮影され、1枚あたりのカバー範囲が約4〜5km四方と限られることが影響していると考えられます。特に、沖縄本島中南部のように、戦後の地形改変や土地利用の変化が激しい地域では、過去の空中写真から集落や主要なオブジェクトのみが比較可能であり、広域的な空間分析が困難な状況にあります。

本研究では、分割撮影された空中写真を接合し、オルソモザイク化およびジオリファレンスを行うことで、空間データとしての一貫性を持たせ、広域的な視点から地形や土地利用の変遷を分析することを目指します。この取り組みにより、空間データ化されたオルソモザイク空中写真を現代の地図情報とオーバーレイすることで、従来の方法では見過ごされていた過去の撮影事象の意味や価値を浮き彫りにすることが期待されます。

注)「ジオリファレンス(地理参照:空中写真に実際の位置情報を付加する技術)」や「オルソモザイク(複数の空中写真をつなげて歪みを補正する技術)」

先行研究、1940年代空中写真を利用した空間分析

先行研究『普天間飛行場旧土地利用再現第二期調査業務報告書 : 普天間飛行場埋蔵文化財発掘調査支援検討調査事業(宜野湾市教育委員会、2006)』について。

本調査は、1999年(平成11年)の「普天間飛行場の移設に係る政府方針」に基づき、埋蔵文化財調査や遺跡の保存・管理を目的として実施されました。具体的には、沖縄県宜野湾市普天間飛行場周辺の旧土地利用を再現し、文化財の評価と分布状況の把握、土地の返還予定地における適正な活用に資することを目指しました。

1)使用データ:1945年1月3日および2月28日に米国国立公文書館が所蔵する米軍撮影空中写真を利用。

2)解析手法: 約3200dpiでデジタルスキャンした空中写真を、ジオリファレンス(Piecewise Affine model)およびモザイク化を実施。これにより、空中写真をGISデータとして位置情報を持つ画像として処理しました。

3)成果: 旧土地利用や地形、農耕地の分類、住宅などの小規模建物の状況を詳細に解析。特に、農耕地の形状や分布に注目し、地域ごとの歴史的変遷を考察しました。

この先行研究では「分断された空中写真を接合し、広域的な空間分析を実現する」という視点を最初に打ち出したもので、現在の技術水準ではさらに高度な利用が可能です。

技術進歩と1940年代空中写真の空間分析

先行研究が実施された2000年代初頭、空中写真のオルソモザイク処理は、主に大手の航空測量会社が大規模な専用システムを用いて行っていました。当時のオルソモザイク処理には、数百万〜数千万円規模のシステムが必要で、特別な技術とノウハウを持つ技術者によって、慎重に処理されていました。また、処理費用も高額で、学術研究や自治体の一部プロジェクトを除いては、個人や小規模な研究機関が手軽に利用できる技術ではありませんでした。

先行研究では、空中写真のジオリファレンス方法として、TNTmipsの「Piecewise Affine model」を活用し、古い空中写真に多数のジオコントロールポイントを設置し、それらを使った三角網に、それぞれの三角形に対してアファイン変換を適用し、不規則な歪みのあるデータを正確に位置合わせする工夫を行って、モザイク空中写真を作成していた。

近年の技術進歩により、オルソモザイク処理の環境は大きく変わりました。特に、MetaShape のようなソフトウェアの登場により、一般的なノートPCでも、高度な画像処理を可能にしています。MetaShapeは、フォトグラメトリー(写真測量)技術をベースに、空中写真やドローン画像から容易にオルソモザイク画像を生成することができ、価格も比較的手頃です。

この技術進歩により、従来は時間やコスト面で実現が難しかった広域の空中写真解析が、個人や小規模なプロジェクトでも可能となりました。例えば、過去の空中写真をジオリファレンスし、現代の地図情報と重ね合わせることで、これまで見過ごされていた歴史的・地理的な変化を広範囲にわたって分析することができます。

特に、本研究で目指している「1940年代の沖縄中南部の広域的な空間分析」は、こうした技術進歩を活かすことで、実現可能になりました。かつての先行研究が「個別の集落や限られた地域にフォーカスしていた」のに対し、現在の技術は「広域の空間データを一貫した解析対象として扱える」点で、空間分析の新たな可能性を切り開いています。

さらに、本研究を支えるもう一つの重要な技術進歩として、タイルセット(Tileset)技術の活用が挙げられます。高解像度の広域モザイク空中写真は、そのデータサイズが非常に大きく、従来はデータの取り扱いや研究者間での共有に多くの課題がありました。特に、数GBから数十GBにも及ぶ画像データをやり取りする際、データ転送や保存、表示にかかる時間やシステム負荷が問題となっていました。

近年のタイルセット技術の進展により、これらの課題は大きく解消されました。タイルセットとは、大きな画像データを地図のズームレベルや表示領域に応じて細かいタイル(小さな画像片)に分割し、必要な部分だけをオンデマンドで読み込む手法です。これにより、Webサーバー上に公開された広域モザイク空中写真を、GISソフトウェア(例えば、QGIS や ArcGIS)から直接呼び出して利用することが可能になりました。

さらに、タイルセットはWebブラウザ上での利用にも適しており、Leaflet や Mapbox などのJavaScriptライブラリを用いることで、GISソフトを使用しない一般ユーザーでも、直感的に地図データを閲覧・活用することができます。このような技術基盤は、GISの専門知識がない研究者や、文化財、歴史、都市計画、さらには教育分野の関係者にとっても、大きな利便性をもたらしています。

本研究においても、作成したオルソモザイク空中写真をタイルセットとしてWeb公開することで、研究成果をより広い層に届けるとともに、さまざまな分野の研究者がこれらのデータを活用しやすい環境を提供することを目指しています。例えば、歴史学者が過去の集落の位置を検証したり、都市計画者が地形改変の影響を評価したりするなど、新たな学際的研究の促進にも寄与できると考えています。

空中写真の出典

本研究では、1940年代の沖縄中南部地域の広域的な空間分析を行うため、以下のデータソースから空中写真データを収集・利用しました。これらのデータの多くは、米国国立公文書館所蔵の貴重な資料を基にした、沖縄県教育委員会発行の『県土のすがた』DVDに収録されたものを使用しています。一部、国土地理院地図・空中写真閲覧サービス、沖縄県公文書館『写真が語る沖縄』の空中写真を利用した。

1.『県土のすがた』DVD

(1)1945年1月3日撮影(フィルム番号: 3PR5M3)

原版所蔵: 米国国立公文書館(缶番号: ON12835)

撮影範囲: 南城市知念、佐敷、西原町、那覇市、浦添市、北谷町、読谷村、伊江村、国頭村など

使用データ: 合計150枚の空中写真

特徴: 広範囲にわたる撮影が行われ、特に那覇市や嘉手納町、読谷村などの土地利用や地形変化を分析する際に貴重なデータとなります。

(2)1945年2月28日撮影(フィルム番号: 3PR5M63)

原版所蔵: 米国国立公文書館(缶番号: ON24145, ON24146)

撮影範囲: 那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、沖縄市、うるま市、名護市など

使用データ: 合計235枚の空中写真

特徴: 特に戦時中の市街地や軍事施設の様子、また戦後の土地利用計画に役立つ情報が含まれています。

(3)1945年4月2日撮影(フィルム番号: CV20-103)

原版所蔵: 米国国立公文書館(缶番号: ON27835)

撮影範囲: 中城村、西原町、与那原町、南風原町、那覇市、浦添市など

使用データ: 合計77枚の空中写真

特徴: 那覇市首里地区や浦添市の古い地形、また西原町の農村地帯の詳細な地形データを提供します。

(4)その他の『県土のすがた』DVDに収録された空中写真

上記の空中写真シリーズ以外に、以下のものが存在する。

沖縄島中南部一部地域:1944年10月10日、沖縄島北部東海岸:1945年3月1日、石垣島及び周辺離島:1945年3月10日

本研究では沖縄島中南部を中心に行っているが、近い時期にこれらの地域についても処理を行うつもりである。

2.国土地理院地図・空中写真閲覧サービス

国土地理院の『地図・空中写真閲覧サービス』を利用すると、1940年代の空中写真を検索・ダウンロードすることができる。特に沖縄島中南部に関しては、沖縄戦以前・以後の両方の空中写真が取得可能である。

(1)1944年9月29日撮影

特徴: 沖縄島全域を撮影したシリーズであり、撮影枚数が非常に多い。

課題: 雲の映り込みが多く、それによる影が発生しているため、オルソモザイク生成には工夫が必要ではあるが、沖縄島全域を撮影した空中写真である。

将来計画:沖縄島全域を撮影した空中写真であるため、処理工程は大きくなるが、雲部分や影部分をマスクし、可能な限りオルソモザイクを行う予定である。

(2)1944年11月29日撮影

特徴: 沖縄島南端の喜屋武岬付近から南部海岸沿いに知念半島、中城湾沿岸まで撮影。

重要性: 9月29日の空中写真は雲が多く視認性が低いため、このシリーズが沖縄戦以前の南部地域の貴重な資料となる。

特徴: 沖縄島南端の喜屋武岬付近から南部海岸沿いに知念半島、中城湾沿岸まで撮影。

(3)沖縄戦以後の空中写真

沖縄戦後の沖縄島中南部の広域空中写真として、1945年12月10日撮影のシリーズが存在する。これは戦後直後の地形を記録した貴重な資料であり、戦中・戦後の比較研究において重要である。

3.沖縄県公文書館『写真が語る沖縄』

沖縄県公文書館『写真が語る沖縄』より多数の空中写真が利用可能である。

1945年12月10日シリーズ以降の1940年代撮影の沖縄島及び周辺離島の空中写真が6シリーズ公開されている。また、1950年代、1960年代のシリーズも存在する。これらの写真は、『沖縄県公文書館所蔵』と表示すれば自由に利用可能とされています。

沖縄1940年代空中写真処理方法

本研究では、MetaShapeを使用して1940年代の空中写真を処理し、エリアごとにオルソモザイク画像を生成しました。これにより、地理座標系を持たないGeoTiffデータを作成しました。その後、TNTmipsの「Piecewise Affine model」を利用して、1948年米軍作成の1/4800地形図を基に多数のジオコントロールポイント (GCP) を設定し、GISラスターデータ(緯度経度系WGS84のGeoTiff)を作成しました。最終的にエリア間のモザイク画像を統合し、広域データを構築しました。

(1)MetaShapeを使った空中写真処理手順

① データインポート

撮影日ごとに分類された空中写真を、さらに地域ごとにグループ化し、グループ単位でMetaShapeにインポートしました。

② 画像アライメント (Image Alignment)

MetaShapeの「Align Photos」機能を利用して、各画像の位置合わせを行いました。

③ 点群生成 (Sparse & Dense Point Cloud)

画像から特徴点を抽出し、Sparse Point Cloudを生成した後、地形の細部まで解析可能なDense Point Cloudも作成しました。

④ メッシュとテクスチャ生成 (Mesh & Texture)

Dense Point Cloudを基にメッシュを生成し、さらに写真の画像情報を用いてテクスチャを適用しました。このデータは、動的な3Dビュー表示が可能で、当HPで公開予定です。

⑤ オルソモザイク生成 (Orthomosaic Generation)

最終的にオルソモザイク画像をGeoTIFF形式でエクスポートしました。

(2)1940年代空中写真のジオコントロールポイント (GCP) 設定の困難さ

① GCP設定の一般的な手法と課題

MetaShapeでは、画像インポート時にGCPを設定することで、位置情報を基にしたオルソモザイク画像を生成できます。現代の空中写真やドローン撮影データでは、EXIFデータや航空三角測量の情報を利用して簡単にGCPを設定できます。しかし、1940年代の空中写真にはこれらの情報が含まれておらず、位置情報を得るには写真と古地図や現在の地形図を比較して同一地点を特定する必要があります。

② 沖縄島中南部における特有の課題

沖縄島中南部は戦後の大規模な地形改変が進んでいるため、現在の地形図と古い空中写真を比較することは非常に難しい状況です。特に、MetaShapeで必要とされる隣接する写真のオーバーラップ部分に最低3点のGCPを設定することは、ほぼ不可能です。

③ 代替手法の検討

一つの方法として、現存する建物やランドマークを実地測量し、その位置情報をGCPとして設定する手法があります。しかし、対象エリアが広域にわたる場合や、小規模なプロジェクトでは、この手法を実現するのは現実的ではありません。

④ GCP設定を行わずMetaShapeの相対座標ベースのオルソモザイク生成機能を利用

(3)MetaShapeは、GCPを設定せずにオルソモザイクを生成する機能も持っています。この場合、生成されるGeoTIFFデータには相対座標ベースの位置情報が含まれます。

この方法によるメリットとデメリットは以下のように考えられます。

メリット:迅速にオルソモザイク画像を生成可能であり、位置情報を持たない古い空中写真の利用が可能。

デメリット:出力されるデータはGISソフトウェアでの追加処理が必要であり、広域データと統合するには位置合わせが必要です。

本研究では、MetaShapeで生成された相対座標のオルソモザイク画像を、TNTmipsを使ってGCPを設定し、最終的なGISラスターデータに変換しました。

(4)1940年代空中写真のMetaShape処理単位(エリア区分)

1940年代米軍撮影の空中写真をオルソモザイク処理する際、生成したオルソ画像に妙な歪みが生じる問題に直面し、一時は「このような古い空中写真の処理は難しいのではないか」と考えていました。しかし、オルソモザイク処理の中間で生成される点群データの3D表示を確認したところ、地表面に不自然な折れ曲がりが生じていることが判明しました。これがブレイクスルーとなり、問題の根本的な解決策を見出しました。

この発見をもとに、一連のオルソモザイク処理に適した範囲を点群データから決定し、広域データを生成する際には、以下の手法を確立しました。

①点群データの3D表示を確認し、地表面の歪みをチェック

②一連の処理で適切な範囲を決定し、ブロックごとにオルソモザイク処理を実施

③生成したオルソ画像をエクスポート

④TNTmipsを用いてジオリファレンスを適用し、モザイク処理を行い広域版を作成

この方法により、1940年代の古い空中写真でも歪みのないオルソモザイク画像を作成することが可能となりました。したがって、この「点群データから処理範囲を決定するプロセス」が、本研究における空中写真処理のキーポイントとなります。

この歪みの原因は完全には解明していないが、特に1945年1月・2月撮影の空中写真に関しては、以下の点が主な要因と考えられる。

9インチ×9インチに切断された空中写真データ:これらの写真は『県土のすがたDVD』に収録されているが、もともとは9インチ×18インチのワイド版だったものをL(左)とR(右)に分割して保存されている。MetaShapeでは、オーバーラップ部分を解析して写真の空間位置を推定し、点群を生成する。しかし、LとRの写真間にはオーバーラップがほとんどなく、適切な点群が形成されず、結果として地表面の不自然な折れ曲がりが発生したものと考えられる。

沖縄県公文書館所蔵の9×18インチ空中写真(1945年12月撮影)は、上述のように写真を分割していないので、オルソモザイク処理で、このような歪みは発生していない。これは元のワイド版のまま処理されているためであり、LとR分割処理データが歪みの主因であると判断できる。

広域オルソモザイク空中写真の公開

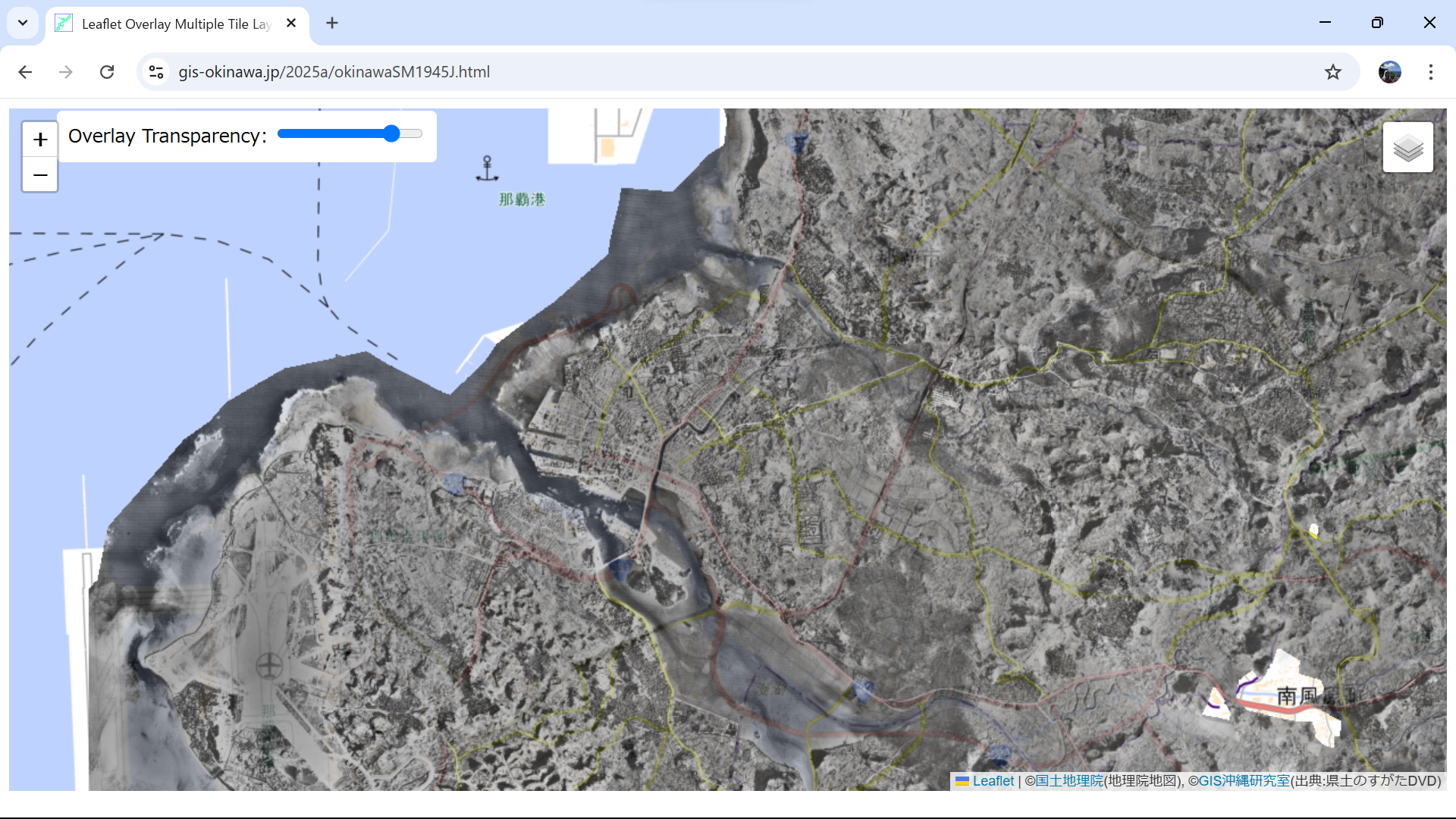

本研究で作成したジオリファレンス済みオルソモザイクデータをタイルセット化し、GIS沖縄のWebマップにて公開されており、Webブラウザ上で簡単に閲覧可能である。Leafletを用いて、以下の地図と重ね合わせた形で閲覧可能です。

①現在地図(国土地理院・標準地図)

②1948年米軍作成1/4800地形図(GIS沖縄にてタイルセット公開済み)

③本研究で作成した1940年代空中写真のオルソモザイクデータ(新規公開)

これにより、1940年代の空中写真・戦後直後の地形図・現在の地図を相互に比較しながら、沖縄島中南部の地形変遷を視覚的に把握することができます。Webマップの詳細や閲覧方法については、別途公開するリンクを参照してください。

また、これらのタイルセットはQGISのXYZタイル機能を利用することで、GISソフトウェアのレイヤーとしても活用可能です。これにより、GIS環境での詳細な分析や、他の地理データとの統合が容易になります。公開したWebマップを利用することで、様々な分析や研究が可能になります。QGISのXYZタイル利用によるこれらのタイルセットレイヤー表示は、ブログ記事『GIS沖縄研究室のタイルデータセットをQGIS3で利用』を参考にしてください。

本研究では、沖縄戦前の空中写真を利用し、戦前の地形や集落の様子を空間情報として記録することを目的としている。今回公開した1944年と1945年の空中写真は、どちらも地上戦が開始される前のものであり、大きな地形変化は見られない。しかし、地域ごとの撮影範囲の違いや、都市部(特に那覇市)の状況には変化が生じている可能性がある。特に1944年9月の空中写真との比較が可能になれば、より詳細な差異の分析が進められるだろう。さらに、沖縄戦後半年の1945年12月の空中写真も処理が完了しており、戦闘の影響やその後の基地建設の様子を明らかにすることは今後の課題としている。

(1)1944年11月29日米軍撮影空中写真:沖縄島中南部広域

範囲:糸満市~八重瀬町~南風原町・南城市~与那原町~西原町~中城村

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/IMG19441129/IMG19441129.html

【GISでタイルレイヤー利用】https://www.gis-okinawa.jp/2024e/IMG19441129/IMG19441129_Tiles/{z}/{y}/{x}.png

ZLevel 10-16

【特徴】沖縄島南端の喜屋武岬付近から南部海岸沿いに知念半島までの範囲は、沖縄戦以前の状況を撮影したほぼ唯一の空中写真。同時期のもで9月29日撮影シリーズがあるが、沖縄島南部で雲が多く、オルソモザイクの生成は非常に難しい。本シリーズの空中写真は、沖縄戦前の戦略的な偵察目的で撮影された可能性が高い(沖縄島上陸地点の検討?)。特に南部沿岸部が重点的に記録されており、1944年11月29日シリーズは、国土地理院の情報によれば、縮尺1/70000とされており、解像度は低いが、当時の地形や集落の状況を詳細に分析できる重要な空中写真である。

(2)1945年1月3日米軍撮影空中写真:沖縄島中南部広域版

範囲:那覇市小禄‐南城市知念以北~読谷村、西海岸を中心に

https://www.gis-okinawa.jp/2025a/okinawaSM1945J.html

【GISでタイルレイヤー利用】https://www.gis-okinawa.jp/2025a/okinawaSM1945J_Tiles/{z}/{y}/{x}.png

ZLevel 10-17

【特徴】このシリーズの空中写真の撮影範囲は、沖縄島西海岸を那覇市小禄付近から中部と北上、さらに読谷村~恩納村~名護市と北上、本部半島沖の伊江島まで撮影している。また、中南部では南城市知念、佐敷、与那原町~西原町の東海岸側と読谷村(残波岬周辺は除く)、北部ではうるま市石川、金武町、宜野座村と東海岸側の撮影も行われている。1945年9月29日シリーズに次いで広範囲の撮影が行われており、このシリーズにだけ撮影されている地域も多い。ワイド版の空中写真で比較的解像度が高い。中南部の撮影時は太陽高度が低く、写真に影が多く映り込んでいるのが残念である。小さな雲域が見られるが、全体的には少ない。特に読谷村~恩納村~うるま市石川以北の沖縄戦以前の空中写真としては重要なものである。

このwebマップは沖縄島中南部を処理したものであるが、北部側のデータの処理も行う予定である。

(3)1945年1月3日米軍撮影空中写真:伊江島

範囲:伊江島

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/IE1945.html

【GISでタイルレイヤー利用】https://www.gis-okinawa.jp/2025e/IE1945j/IE1945j_Tiles/{z}/{y}/{x}.png

ZLevel 12-17

【特徴】伊江島の1945年1月3日撮影の空中写真をオルソモザイク化しました。この時期、伊江島には旧日本軍の飛行場があり、沖縄戦の戦略的拠点として米軍の空襲を受けていました。

(4)1945年2月28日米軍撮影空中写真:沖縄島中南部広域版

範囲:那覇市小禄~浦添・宜野湾市~嘉手納町(西海岸を中心に)~沖縄市~うるま市天願

https://www.gis-okinawa.jp/2025a/okinawaSM194F.html

【GISでタイルレイヤー利用】https://www.gis-okinawa.jp/2025a/okinawaSM1945F_Tiles/{z}/{y}/{x}.png

ZLevel 10-17

【特徴】このシリーズの空中写真の撮影範囲は、那覇市小禄付近から北上し西海岸を中心に北谷町まで、さらに、ここから嘉手納~沖縄市~うるま市天願へとなる。特に、沖縄市~うるま市付近の空中写真は1945年1月3日シリーズでは撮影されていない範囲である。ワイド版の空中写真で解像度が1945年1月3日ディリーズに比較して高く、この地域の景観を撮影した空中写真として重要なものである。

先行研究『普天間飛行場旧土地利用再現第二期調査業務報告書(宜野湾市教育委員会、2006)』の空間分析は、この空中写真の普天間基地範囲となる。

(5)1945年2月28日米軍撮影空中写真:沖縄島北部東海岸

範囲:沖縄島北部東海岸広域版、金武~宜野座~名護久志~名護大浦

https://www.gis-okinawa.jp/2025b/kingino1945F.html

【GISでタイルレイヤー利用】https://www.gis-okinawa.jp/2025b/kingino1945F/Tiles/{z}/{y}/{x}.png

ZLevel 10-17

【特徴】

(6)1945年2月28日米軍撮影空中写真:名護市市街地周辺

範囲:沖縄島名護市、西海岸名護市街地周辺~東海岸久志~名護大浦

https://www.gis-okinawa.jp/2025b/nago1945F.html

【GISでタイルレイヤー利用】https://www.gis-okinawa.jp/2025b/nago1945F/Tiles/{z}/{y}/{x}.png

ZLevel 11-17

【特徴】

(7)1945年3月10日米軍撮影空中写真、幾何補正モザイク

範囲:石垣島南部

https://www.gis-okinawa.jp/2025b/ishi1945Mch.html

GISでタイルレイヤー利用】https://www.gis-okinawa.jp/2025b/ishi1945Mch/Tiles/{z}/{y}/{x}.png

ZLevel 11-18

【特徴】1945年3月10日に撮影された石垣島の貴重な空中写真をモザイク化しました。この写真は沖縄戦前の石垣島を記録した唯一の航空写真のひとつであり、部分的ではありますが、当時の地形や都市の様子を知る上で非常に重要な資料です。元の写真の状態があまり良くなかったため、幾何補正を行いできる限り正確な形で再現しています。接合部分で多少のズレが生じている箇所や、雲や写真の劣化による欠損が一部ありますが、それでも当時の状況を詳細に捉えた貴重なデータです。Level18まで拡大可能で、集落の建物や街路が確認できます。

(8)1945年4月2日米軍撮影空中写真

【特徴】このシリーズの空中写真の撮影範囲は、与那原町~西原町~中城村、その後浦添市の中央部から那覇市首里付近までを、狭い幅で曲線を描く範囲で撮影されている。撮影高度が低いため高解像度の空中写真となっている。そのため、比高コースは曲線上に連続し、これらの間に撮影されていないエリアも存在するため、以下の3地域に分割してオルソ空中写真を生成した。このシリーズは、非常に高解像度で、建物や屋敷なども判読可能なもので、【首里エリア】には、沖縄戦で破壊される以前の首里城が高解像で撮影されている。この地域の景観を撮影した高解像度の空中写真として重要なものである。

【中城エリア】 範囲:西原町嘉手苅~小橋川~棚原~浦添市西原

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/nakagusuku1945A.html

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/nakagusuku1945A_Tiles/{z}/{y}/{x}.png ZLevel 12-18

【西原エリア】 範囲:西原町小橋川~千原~中城村上原~宜野湾市志真志~愛知

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/nishihara1945A.html

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/nishihara1945A_Tiles/{z}/{y}/{x}.png ZLevel 12-18

【首里エリア】 範囲:浦添市西原~経塚~那覇市石嶺~首里城~識名【首里エリア】

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/shuri1945A.html

https://www.gis-okinawa.jp/2024e/shuri_Tiles/{z}/{y}/{x}.png ZLevel 12-18

(9)1945年12月10日米軍撮影空中写真

【特徴】このシリーズの空中写真の撮影範囲は、沖縄中南部範囲と広いが、その解像度は低い。沖縄戦終結後半年後に撮影された空中写真であり、沖縄戦での市街地や集落の破壊状況が収録された重要なし空中写真である。実際、沖縄上陸後8か月間、終了後6か月で多数の米軍基地、特に滑走路が整備されており、また現在の道路網に通じる軍用道路も整備されていることがわかる。

範囲:沖縄島中南部広域、金武町屋嘉ー恩納村冨着以南

https://www.gis-okinawa.jp/p1945D/okin45D.html

https://www.gis-okinawa.jp/p1945D/p1945D_Tiles/{z}/{y}/{x} ZLevel 9-16

(10)1945年12月10日米軍撮影空中写真(沖縄県公文書館所蔵)【沖縄島南部海岸付近】

【特徴】このシリーズの空中写真の撮影範囲は、沖縄島南部糸満市喜屋武~摩文仁~具志頭海岸にかけて狭い範囲で撮影されたワイド版空中写真である。沖縄戦終結後半年後に撮影された非常に高解像度の空中写真である。高解像度であることから、艦砲や砲撃痕が判読できるレベルで、集落家屋の破壊状況も判読できる。沖縄戦での戦闘、特に砲撃の状況が読み取れる重要なし空中写真である。本ブログで公開している米軍グリッドと米軍の戦闘報告書を分析することで、戦闘の空間的状況が読み取れれば、この空中写真に写り込む砲弾跡の意味を知ることができるかもしれない。

範囲:沖縄島南部糸満市喜屋武~摩文仁~具志頭海岸

https://gis-okinawa.jp/2025b/SSokin45D.html

https://www.gis-okinawa.jp/2025b/SSokin45D_Tiles/{z}/{y}/{x}.png ZLevel 11-18

(暫定版)沖縄島北部1945/2/28、幾何補正モザイク

https://www.gis-okinawa.jp/2025b/Nokin1945J.html

オルソモザイクが完成するまでの間の仮公開

今後のデータ公開

ここまでの記事は、沖縄島中南部の空中写真処理を中心に、その解析処理方法の概要を説明し、その処理結果を公開しています。ブログ記事として成立する内容が整理できるレベルに作業が蓄積したのでブログで公開としました。

過去に幾何補正だけで生成した画像や、DEMと単写真だけで生成した広域モザイク写真、本研究の手法ではうまくいかず、工夫して生成したオルソモザイクの地域など、ブログとしてまとめられないデータもあります。また、沖縄島1945年9月空中写真などのように、雲の映り込みなどが多く、雲の少ない場所、作業ができる場所から取り掛かりたいシリーズなどもあります。推定される作業量から残されている時間は少ないので、ある程度作業が終了した領域からデータを使えるようにしていきたいと考えています。

これらのデータ公開は、単発でFacebook、BlueSKYを通じて行う予定ですので、興味のある方はそちらをご覧ください。ある程度解析上の知見が蓄積したところでブログ記事化してます。

コメント