Ⅱ.

GISソフトを利用した地質図

地質情報,特にボーリングデータのとりまとめに,GISソフトを利用する手法

(1) ボーリングデータベースの作成

ボーリングデータやその他の地質データをとりまとめるための作業基図としては,1/10,000地形図を使用した。この地図を基図として,これとは別レイヤーにボーリング地点を入力,さらに,その地点ごとにボーリングデータを入力していくこととなる。

① 1/10,000地形図をスキャナーで読み込む。(ラスタイメージ)

② 地図データをMapinfoに取り込み,今後の作業の背景図とする。

③ 新しいレイヤーを開き,ボーリング位置を地図上に配置し,データとしてボーリング番号を同時に入力する。

④ ボーリングデータベースを作成。

⑤ ボーリングデータを基に,新しいレイヤーに種々のデータを作成する。

図―1ボーリング位置図(全体図)

図-2 ボーリング位置(拡大図)

それぞれの土質(地質)柱状図より,

孔内水位,標高,孔底,沖積層層厚,沖積層基盤標高,沖積層N値,琉球層群層厚,琉球層群基盤標高,

琉球層群N値,尻層群岩相,風化層層厚,風化層N値

の各項目で,データベースを作成した。

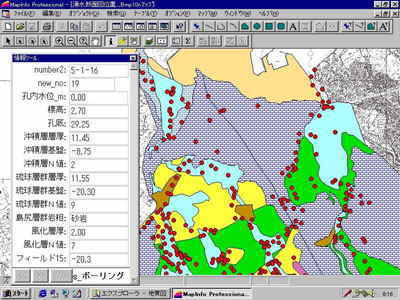

図―3 ボーリングデータ表示例(MaInfo表示画面)

(2)主題図の作成

GISソフトの主題図作成機能により,データを分析し,視覚的に表すことができる。主題図とは,データベースのある項目について,特定の値により,色などを割り当て,視覚的にその分布傾向などを理解させることを目的とした図である。

以下,この機能を利用することによって,地質情報のまとめ方を具体的に示す。

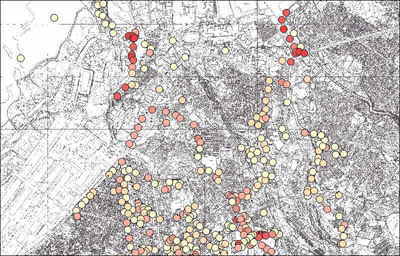

図-4 沖積層分布図

ボーリングデータベースの沖積層層厚値を,しきい値で区分し,各ボーリング位置を示す部分に着色していく。今回は,0~2m,2~4m,4~6m,6~8m,8~10m,10~20m,20~40mとレンジを決め,厚くなるほど,彩色が濃くなるように設定して,主題図を作成した

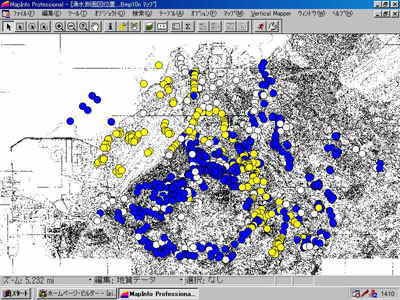

図-5 島尻層群岩相分布図

ボーリングデータベースの各ボーリングの島尻層群岩相(泥岩または砂岩)で区分し,ボーリング位置を示す部分に泥岩の場合青,砂岩の場合黄色に着色した。

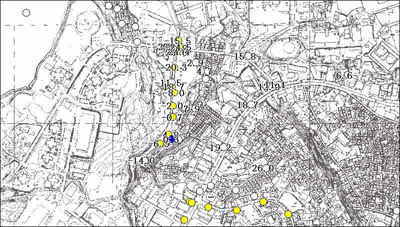

(3)ラベル表示機能による基盤標高等高線の作成

図上にデータベースのある項目について,実際の数値を表示させる機能がラベル表示機能である。ラベル表示機能によって,ボーリングデータベースから,第四紀層基盤標高(島尻層群上面分布標高)を,ボーリング位置を示す部分に表示することが可能である。

図-6 基盤標高表示図

(4)地質図

ボーリングデータベースより作成した各主題図と,地表踏査結果や地形などと併せて,作成した地質図を示す。

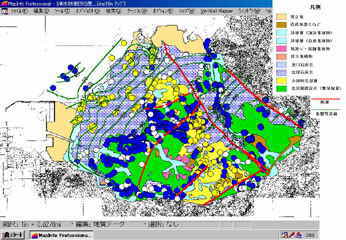

図―7 地質図

地質図のレイヤー構造は,下位より,10,000地形図,ボーリング位置図(各種主題図),地質区分,断層分布図,基盤等高線図となっており,これらレイヤーの表示/非表示を選択することによって,必要な情報の関係図を種々作成することができる。

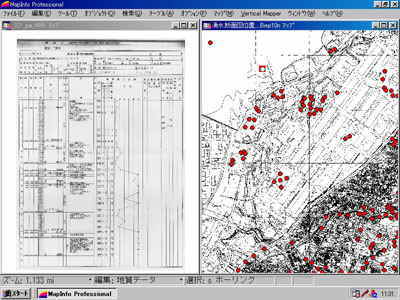

MapInfoのマルチメディアリンク機能を利用すると,地図上のボーリング地点とボーリング柱状図(画像ファイル)をリンクでき,直接ボーリング柱状図を確認できるようになる。

図-8 柱状図リンク