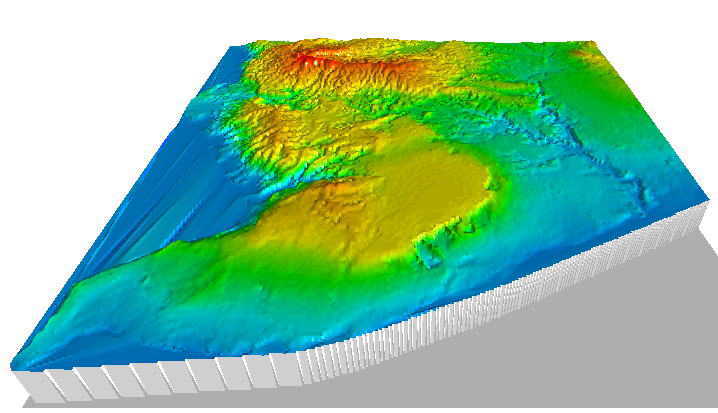

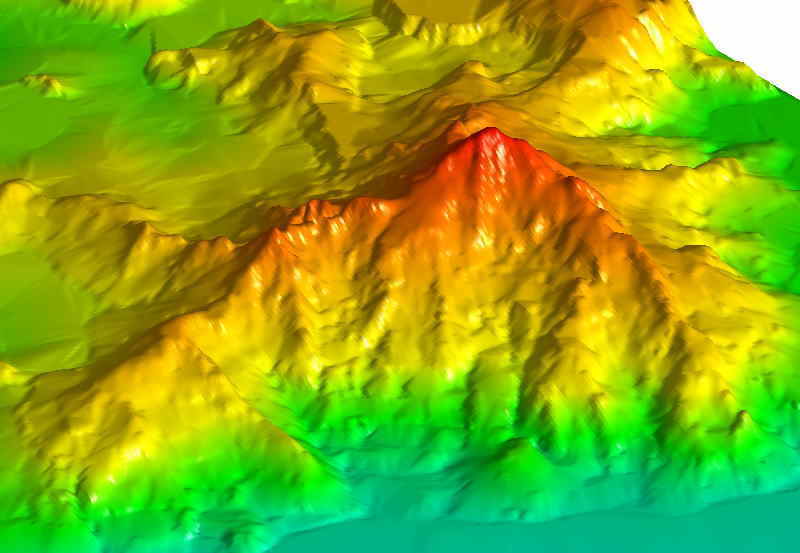

恾亅侾丂昗崅儊僢僔儏僨乕僞昞帵乮億僀儞僩枅偵昗崅偑擖椡偝傟偰偄傞乯

嘨丏俁俢昞帵婡擻

丂俵倎倫俬値倖倧偱丆昗崅億僀儞僩僨乕僞僼傽僀儖乮抧恾忋偺埵抲偲昗崅抣乯傪嶌惉偡傞偲丆僜僼僩偱儊僢僔儏僨乕僞僼傽僀儖乮摍娫妘偺儊僢僔儏偲偦偺埵抲偺昗崅抣乯傪嶌惉偡傞偙偲偑偱偒丆偙偺昗崅側偳偺儊僢僔儏僨乕僞傪埖偆偙偲偵傛傝丆抧宍恾丆抧幙恾摍偺俁俢昞帵偑壜擻偲側傞丅

丂儊僢僔儏僨乕僞偺嶌惉朄偼埲壓偺俀捠傝偺曽朄偑棙梡壜擻偱偁傞丅

丂丂嘆丂崙搚抧棟堾敪峴偺俆侽倣儊僢僔儏僨乕僞偺棙梡丅

丂丂嘇丂抧宍恾摍崅慄儀僋僩儖僨乕僞壔偵傛傞棙梡丅

乮侾乯崙搚抧棟堾俆侽倣儊僢僔儏僨乕僞棙梡

丂崙搚抧棟堾俆侽倣儊僢僔儏僨乕僞偺僨乕僞宍幃偼岞奐偝傟偰偄傞偑丆Mapinfo偱偼捈愙撉傒崬傓偙偲偼偱偒側偄丅偨偩偟丆Mapinfo偱偼丆懠偺僜僼僩偲僨乕僞傪嫟桳偡傞偨傔丆.MIF丆.MID偲偄偆宍幃偺僼傽僀儖宍幃偑岞奐偝傟偰偍傝丆偙偺僼傽僀儖宍幃傪棙梡偟偰丆僨乕僞偺庴偗搉偟傪偡傞丅偙偺曽朄偼丆娙扨側僾儘僌儔儉傪彂偔昁梫偑偁傞偑丆嶌嬈庤弴偼壓婰偺捠傝偱偁傞丅

丂嘆崙搚抧棟堾僨乕僞僼僅乕儅僢僩傛傝丆俵倎倫俬値倖倧偑撉傒偲傟傞僼傽僀儖宍幃乮丏俵俬俥丆丏俵俬俢乯偵曄姺丅乮僾儘僌儔儉嶌惉偺昁梫偁傝乯

丂嘇俵倎倫俬値倖倧傪婲摦偟丆嘆偱嶌惉偺僼傽僀儖傪僀儞億乕僩乮撉傒崬傓乯丅

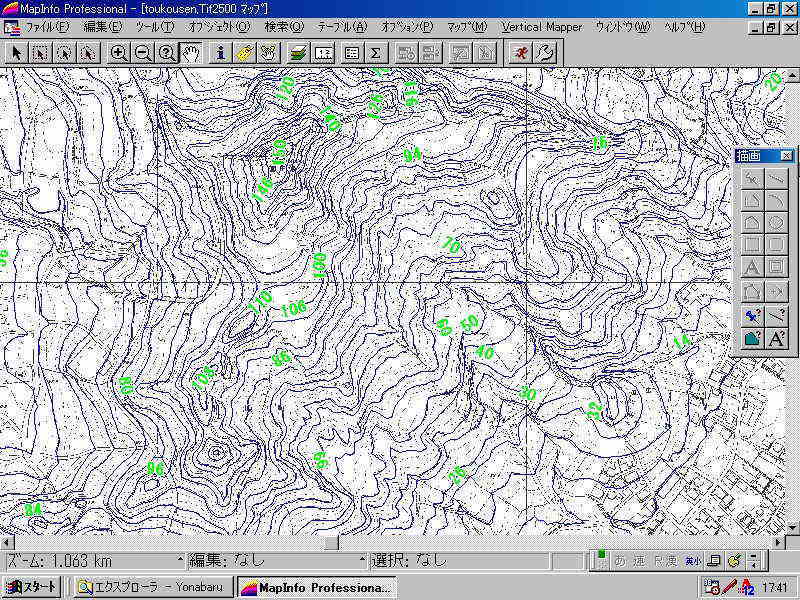

丂嘊Mapinfo昗弨宍幃乮.TAB乯偱僼傽僀儖傪曐懚偡傞乮恾亅侾乯丅

恾亅侾丂昗崅儊僢僔儏僨乕僞昞帵乮億僀儞僩枅偵昗崅偑擖椡偝傟偰偄傞乯

丂偙偺僨乕僞傪婎偵偟偰丆抧宍傪俁俢昞帵偡傞偨傔偺僌僢儕僪僨乕僞乮儊僢僔儏僨乕僞乯側偳傪惗惉偡傞丅偙偺嶌嬈偼倁倕倰倝倲倝們倎倢丂俵倎倫倫倕倰偲偄偆俵倎倫俬値倖倧偺傾僪僆儞僜僼僩傪巊偭偨張棟偲側傞偺偱丆儅僯儏傾儖傪嶲徠偟偰傎偟偄丅

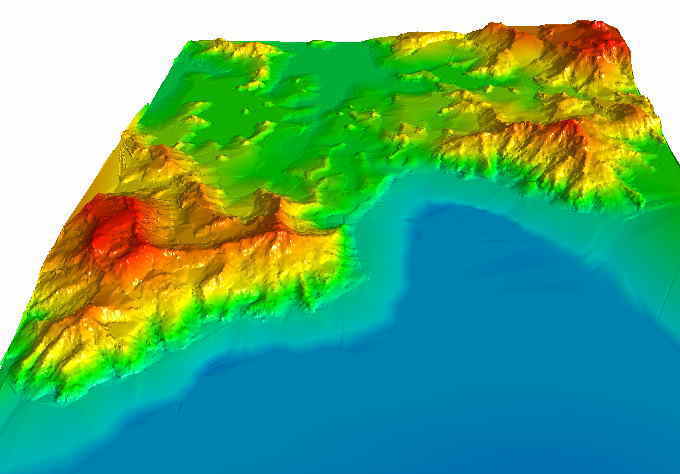

丂偙偺張棟偑偡傓偲丆抧宍俁俢偑昤偗傞傛偆偵側傞丅埲壓俁俢抧宍恾椺傪昞帵偡傞丅

恾亅俀丂撉扟懞俁俢抧宍

丂偙偺傛偆側俁俢抧恾偼丆帇揰埵抲丆僘乕儉丆嵤怓丆昗崅偺嫮挷側偳丆庬乆曄峏偱偒昁梫側抧宍恾傪嶌惉偱偒傞丅

乮俀乯抧宍恾摍崅慄棙梡偵傛傞儊僢僔儏僨乕僞偺嶌惉

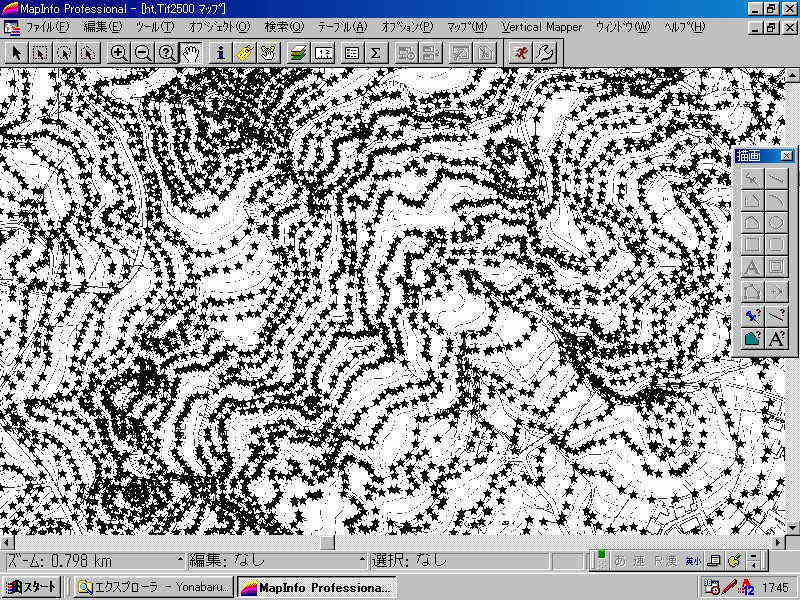

丂偝傜偵丆徻嵶側儊僢僔儏僨乕僞側偳偑昁梫側応崌丆摍崅慄傪僩儗乕僗偟偰丆儊僢僔儏僨乕僞傪嶌惉偡傞曽朄偑偁傞丅偙傟偼丆梌偊傜傟偨抧宍恾偐傜儊僢僔儏僨乕僞傪嶌惉偡傞曽朄偱偁傝丆墳梡斖埻偼峀偔側傞丅嶌嬈庤弴偼埲壓偵帵偡丅

丂嘆丂栚揑偺抧宍恾偺儔僗僞乕僨乕僞傪俵倎倫俬値倖倧偵庢傝崬傓丅乮嵗昗傕梌偊傞丅乯

丂嘇丂抧宍恾傪儀乕僗偲偟偰丆摍崅慄傪僩儗乕僗偟乮儔僀儞僨乕僞乯丆偦偺昗崅僨乕僞傪梌偊傞丅乮恾亅俁乯丂偙偺帪丆偡傋偰偺摍崅慄傪廍偆昁梫偼側偄丅嘋偺憖嶌偱帺摦揑偵抣傪曗娫偡傞偙偲偲側傞偺偱丆摍娫妘偵枾偵摍崅慄偑懚嵼偡傞応崌側偳徣棯偱偒傞丅

丂嘊丂俵倎倫俬値倖倧偺儐乕僥傿儕僥傿乕僜僼僩偱億僀儞僩僨乕僞壔偡傞丅乮恾亅係乯

丂嘋丂昗崅億僀儞僩僨乕僞偺僥乕僽儖乮僼傽僀儖乯偑偱偒傟偽丆乮侾乯偺憖嶌偲摨條偵憖嶌偱偒傞傛偆偵側傞丅丂

恾亅俁丂摍崅慄僩儗乕僗

恾亅係丂億僀儞僩僨乕僞曄姺

恾亅俆丂捁嵴恾

丂嵍懁偲塃懁偺媢椝偵偮偄偰暘愅偡傞偨傔丆偙傟傜埲奜偺抧堟偱偼丆摍崅慄偺廍偄弌偟枾搙偼掅偄丅偟偐偟曗娫偵傛傝丆偁傞掱搙偺抧宍傪昤偄偰偄傞丅